1. はじめに

魚の体を観察すると、必ず目に入るのが「ヒレ」です。ヒレは単なる泳ぐための器官ではなく、分類の手がかりとしても非常に重要な役割を果たします。特に「背ビレ」と「尻ビレ」の形や数は、魚の仲間分けに欠かせない要素です。本記事では、教材や研究の場でも活用できるように、ヒレの役割や形の違いを整理してご紹介します。

2.魚類分類におけるヒレの役割

魚の体には、背ビレ・尻ビレ・胸ビレ・腹ビレ・尾ビレなど、いくつものヒレがあります。その中でも背ビレと尻ビレは「分類学的な特徴」として重視されます。

たとえば、背ビレが1つなのか2つなのか、あるいは棘条と呼ばれる硬い支えを持つのかなど、ヒレの違いによって大きく分類が変わることがあります。研究者だけでなく、水産や教育の現場でも、ヒレの観察は魚を理解するための第一歩なのです。

ポイント!

「背ビレと尻ビレは体の上下でほぼ対をなす位置にあり、水中でバランスを保つために協調して働いています。進化の過程でも両者の構造は連動して変化してきたことが知られており、そのため分類学的にも背ビレと尻ビレの形や数の組み合わせが仲間を区別する上で有効な指標とされています。」

3.背ビレと尻ビレの形状の違い

⚪︎一枚ヒレと複数ヒレの種類

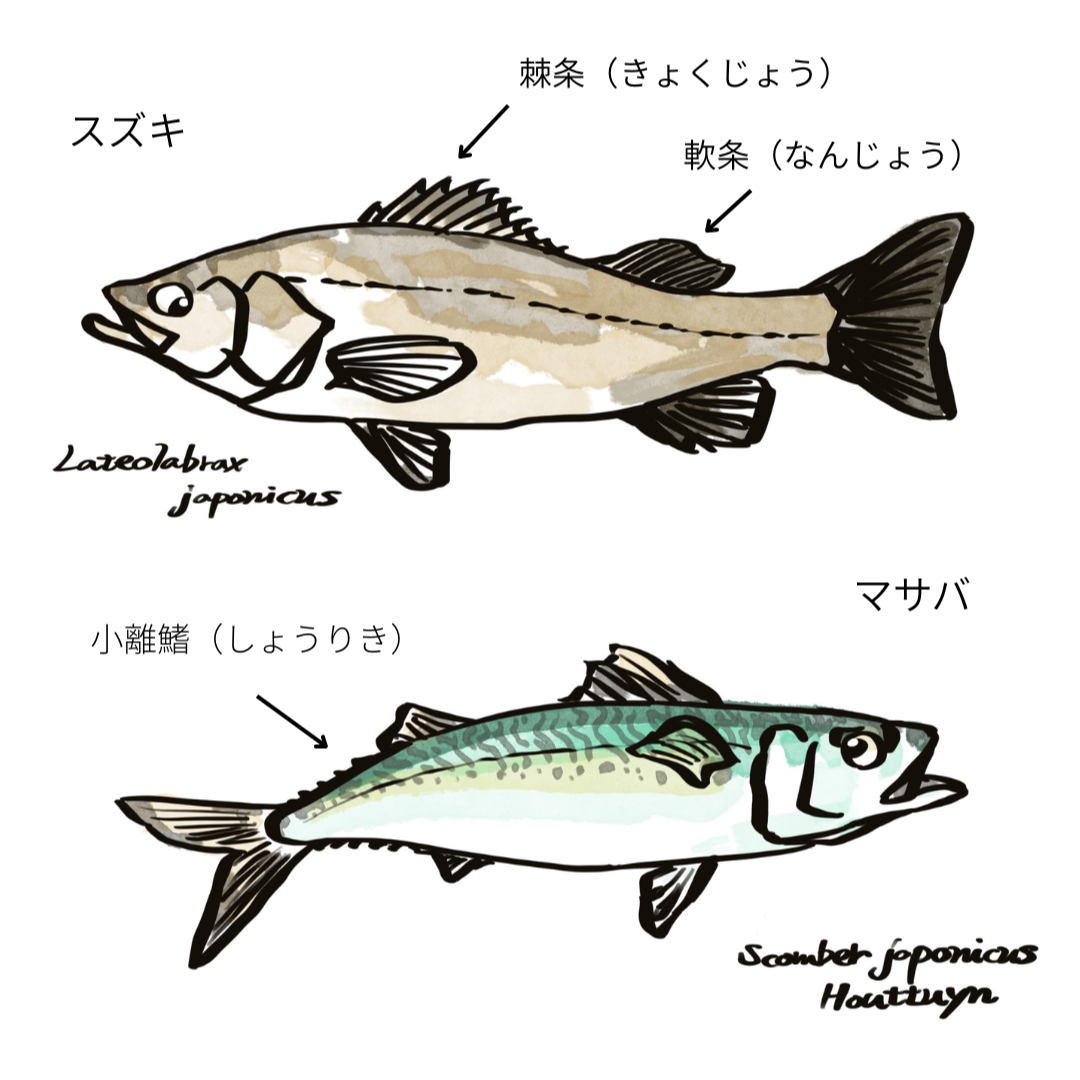

魚の背中に並ぶ背ビレは、種類によって一枚の場合と複数に分かれる場合があります。スズキの仲間のように「第一背ビレ」「第二背ビレ」と分かれる魚もいれば、カツオのように小さな補助ヒレが連続してつく種類もあります。尻ビレも同様に、一枚が長く伸びるタイプと、複数に分かれるタイプが存在します。

⚪︎硬い棘条と柔らかい軟条

ヒレの支えは、大きく「棘条(きょくじょう)」と「軟条(なんじょう)」の2種類に分かれます。棘条は先端が硬く鋭いため、外敵への防御や威嚇に役立ちます。一方、軟条はしなやかで、泳ぐ際の安定性を高めます。背ビレと尻ビレに含まれる棘条と軟条の数は、分類上の「決定的な手がかり」となることが多く、図鑑でも詳細に記録されます。

4.分類の実例(スズキ目・サバ目など)

スズキ目の魚は、第一背ビレに棘条、第二背ビレに軟条を持つのが特徴です。マアジやイサキなど、食卓でも身近な魚が含まれています。

一方、サバ目の魚は、背ビレや尻ビレの後ろに「小離鰭(しょうりき)」と呼ばれる小さなヒレを多数持つのが特徴です。マグロやカツオが代表で、この小離鰭は速く泳ぐための工夫とされています。

このように、背ビレや尻ビレの違いを知るだけで、魚の分類がぐっと分かりやすくなるのです。

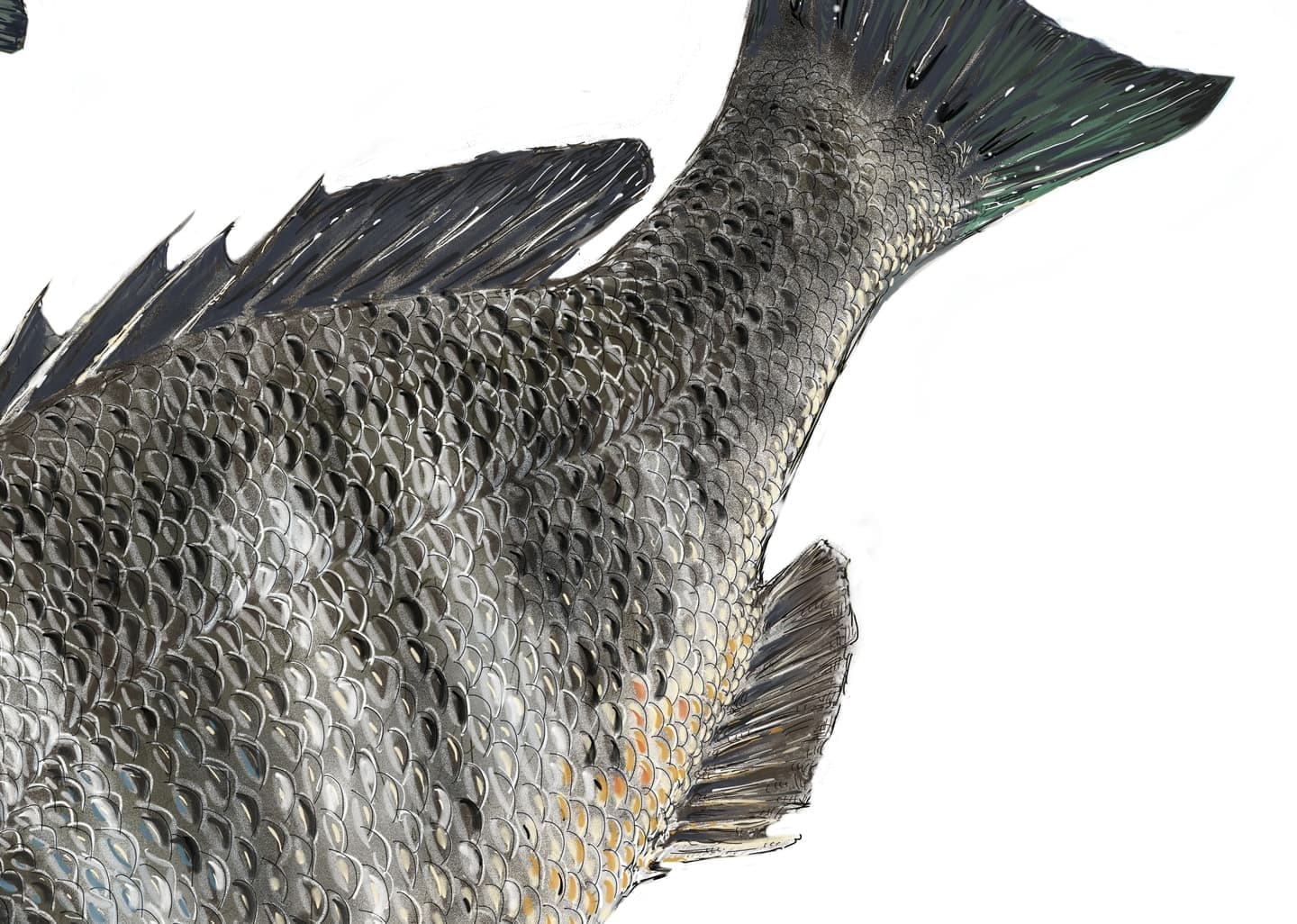

5.イラストで見る「見分けのポイント」

言葉だけでは分かりにくい背ビレや尻ビレの形状も、イラストを合わせて見ることで理解が深まります。教材やプレゼンにイラストを加えれば、学習者は直感的に魚の違いを把握できるでしょう。

特に分類の実例で紹介したスズキ目やサバ目を比較イラストにすれば、「ヒレの数・形・位置」が一目で理解できる教材になります。

6.まとめ

背ビレや尻ビレは、魚が泳ぐためだけでなく、分類を左右する重要な特徴です。

-

ヒレの数や形(1枚か複数か)

-

棘条と軟条の組み合わせ

-

特徴的な小離鰭の有無

これらを観察するだけで、魚の仲間分けが驚くほど明快になります。

教育現場や研究、さらにはパンフレット制作など幅広い場面で活用できる「ヒレの知識」、ぜひイラストと一緒にご活用ください。

作者プロフィール

大学では生物環境を専攻し、水産振興センターの指導のもと小河川の魚類生態を1年を通じて研究しました。フィールド調査や採取記録、標本作成などを行い、形態学的同定を通じて魚類の特徴や分類にも触れました。ダイナミックな魚たちの生き様を垣間見て、その美しさと生命感を肌で感じた経験が原点になっています。

こうしたフィールドでの観察経験を活かし、正確さと分かりやすさを大切にした魚のイラスト・解説を制作しています。